- Momentum News

- Posts

- „Wer arbeitet, zahlt – wer besitzt, kaum“: Österreichs Steuersystem vertieft Vermögensungleichheit

„Wer arbeitet, zahlt – wer besitzt, kaum“: Österreichs Steuersystem vertieft Vermögensungleichheit

Eine neue Studie im Auftrag des G20-Vorstands unterstreicht, dass wir weltweit vor einem Ungleichheits-Notstand stehen. In Österreich wird Einkommen aus unselbständiger Arbeit progressiv besteuert: Je höher das Einkommen, desto höher der Steuersatz. Gleichzeitig gilt für Kapitaleinkommen und Vermögenswerte, wenn überhaupt besteuert, weitgehend eine Pauschalbesteuerung – große Erbschaften oder Vermögen bleiben (mit Ausnahme der Grunderwerbsteuer) gänzlich unangetastet. Das Momentum Institut weist mit einer Analyse darauf hin, dass damit das zentrale Prinzip unseres Steuersystems ausgehebelt ist: ‚Wer mehr hat, soll mehr beitragen‘. Damit sich die Vermögensungleichheit nicht noch weiter verschärft, empfiehlt die Denkfabrik die privilegierte Besteuerung von Vermögen zu beenden.

„Unser Steuersystem bevorzugt Kapital gegenüber Arbeit. Während der Staat das Gehalt einer Ingenieurin oder einer Verkäuferin progressiv besteuert, wird Kapital pauschal begünstigt. Denn für Kapitaleinkommen gilt weitgehend ein Flatrate-Ansatz – unabhängig vom Volumen. Das widerspricht dem Prinzip der Leistungsfähigkeits-Besteuerung“, sagt Barbara Schuster, stellvertretende Chefökonomin am Momentum Institut.

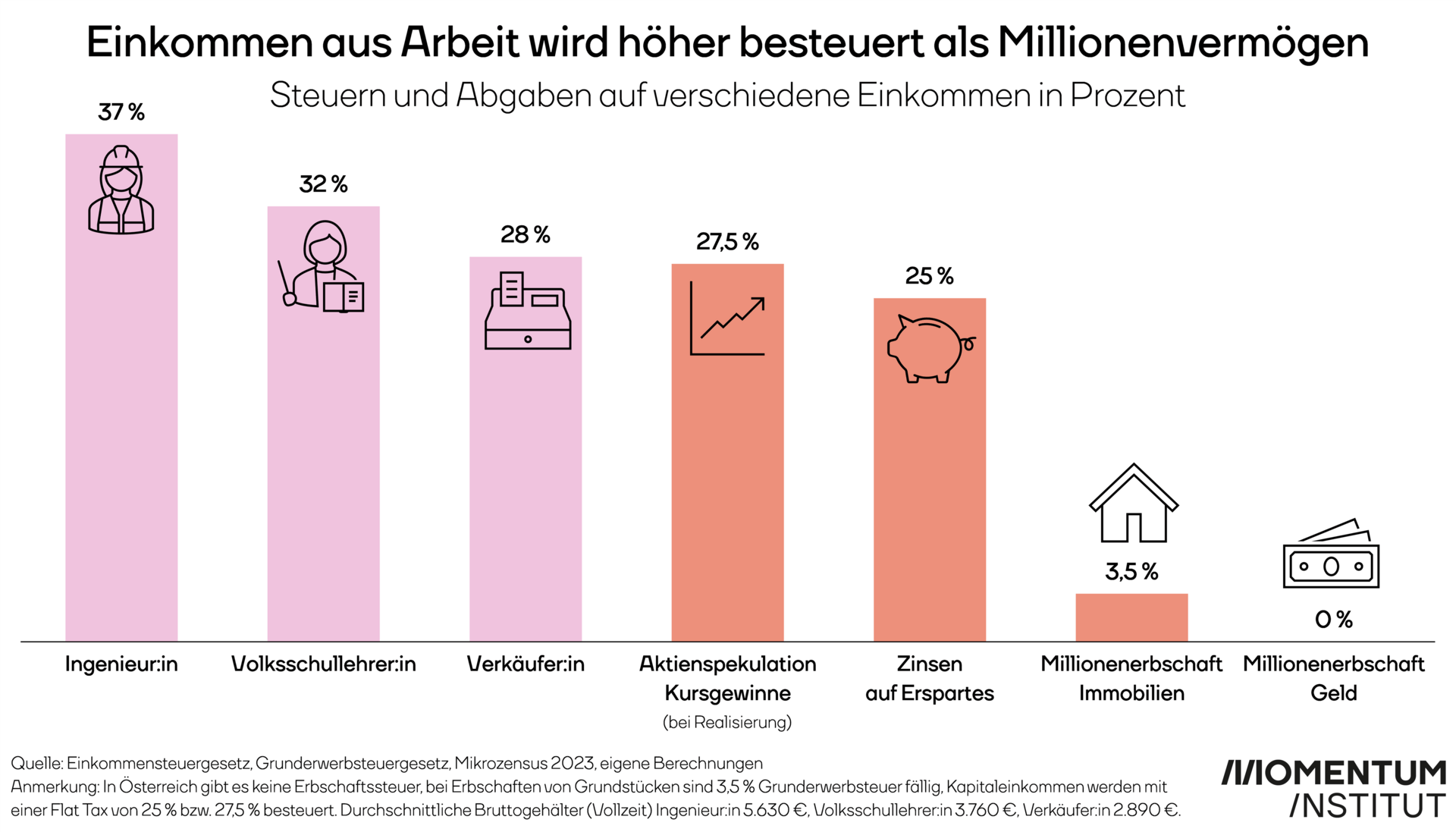

Während ein:e Ingenieur:in im Schnitt einen Steuersatz von 37 Prozent auf ihr Einkommen (durchschnittliches Bruttogehalt in Vollzeit) abführt, fallen etwa für Kursgewinne durch Aktienspekulation lediglich 27,5 Prozent an – und auch nur dann, wenn der Gewinn realisiert wird. Ein:e Volksschullehrer:in trägt durchschnittlich 32 Prozent ihres Einkommens bei. Auch ein:e Verkäufer:in im Handel gibt im Schnitt mit einem Steuersatz von 28 Prozent mehr von ihrem Einkommen ab als es Aktien-Spekulant:innen tun. Auf Zinserträge aus Ersparnissen fällt ebenfalls ein pauschaler Steuersatz von 25 Prozent an – auch hier fehlt die progressive Besteuerung: „Eine Pensionistin, die für ihr Enkelkind 1.000 Euro spart, zahlt auf ihre Zinserträge denselben Steuersatz wie jemand mit einem Millionenvermögen am Sparbuch“, gibt Schuster weiter zu bedenken. Wird eine Immobilie geerbt fallen 3,5 Prozent an, ebenfalls ohne Berücksichtigung darauf, ob es sich um eine Villa oder eine kleine Wohnung mit Eigenbedarf handelt.

Ungleichheits-Notstand

Eine aktuelle Studie im Auftrag des G20-Vorsitzes warnt eindrücklich vor den politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen zunehmender Ungleichheit. Zwischen 2000 und 2024 hat das reichste 1 Prozent weltweit 41 Prozent des neu gewachsenen Vermögens bekommen, während die untere Bevölkerungshälfte lediglich 1 Prozent erhielt. In Österreich halten aktuell die reichsten 400 Familien ein Drittel des gesamten Finanzvermögens im Land. Damit befindet sich Österreich unter den drei Ländern mit der höchsten Vermögenskonzentration der ganzen Eurozone. Frankreich, das besser dasteht als Österreich, diskutiert aktuell wieder eine Vermögensteuer, um das Steuerrecht an die Realität wachsender Vermögen anzupassen.

„Die Vermögendsten profitieren von einer Steuerstruktur, die sich nicht an Leistung oder Einkommen orientiert, sondern an Besitz – und Besitz wächst durch Kapitalerträge und Renditeeffekte automatisch. Das gefährdet nicht nur soziale Gerechtigkeit, sondern auch die demokratische Stabilität“, so Schuster abschließend.

Um die Fairness im Steuersystem wieder herzustellen, empfiehlt das Momentum Institut die (Wieder-)Einführung von Vermögen- und Erbschaftssteuern, die den Grundsatz mehr Besitz = mehr Beitrag auch bei Kapitalwerten garantierenen. Weiters sollte die privilegierte Besteuerung großer Kapitalvermögen über Pauschalsteuersätze abgeschafft werden – dahingehend braucht es eine Reform des österreichischen Steuerrechts. Auch muss Vermögen und Besitz in Österreich (besser) erfasst werden – während fast ein jedes Arbeitseinkommen genauestens erfasst wird, verbleiben die wirklich großen Vermögen in mehrfacher Millionen- bzw. Milliardenhöhe oft im Dunkeln und man kann sich nur durch Schätzungen an sie herannähern. Diese Ungleichbehandlung muss überdacht werden, nicht zuletzt da eine detailgetreue Erfassung von Vermögen die Entscheidungsgrundlage für politische Instrumente darstellt – eine chronische Unterschätzung schwächt die Wirksamkeit von gesetzten Instrumenten durch die Politik.