- Momentum News

- Posts

- Bildungskarenz: Fortschritt für Niedrigverdienende, Rückschritt für Frauen

Bildungskarenz: Fortschritt für Niedrigverdienende, Rückschritt für Frauen

Das Momentum Institut hat die geplante Neuregelung der Bildungskarenz (Weiterbildungszeit) analysiert. Die Reform verbessert die finanzielle Lage von Beschäftigten mit niedrigen Einkommen, verschärft aber die Zugangshürden, sodass insbesondere Frauen deutlich seltener profitieren.

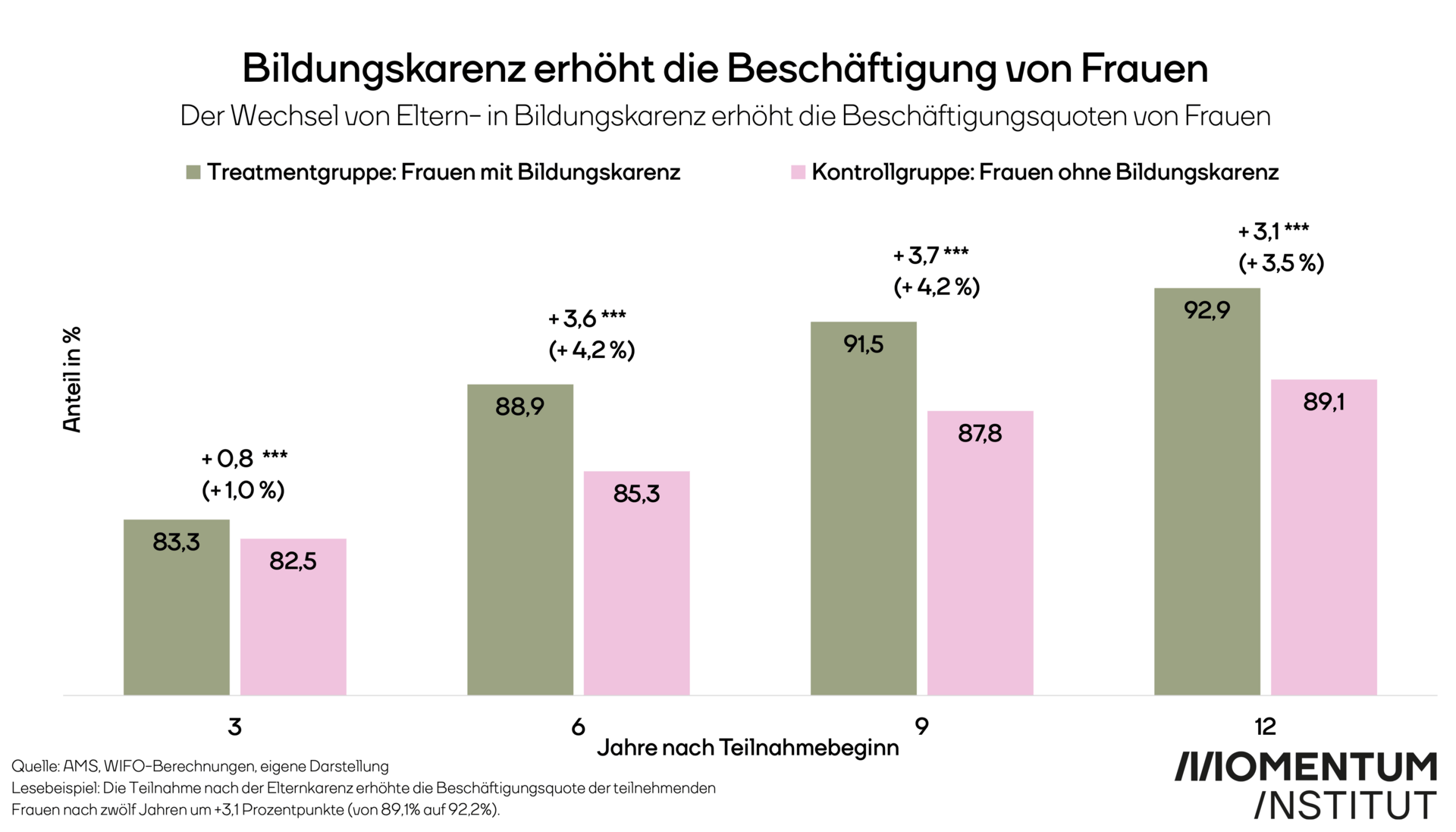

Empirische Studien zeigen, dass die bisherige Bildungskarenz gerade für Mütter eine Brücke zurück ins Berufsleben war. Zwölf Jahre nach Antritt lag die Beschäftigungsquote von Frauen mit Bildungskarenz um 3,1 Prozentpunkte höher als bei vergleichbaren Frauen ohne dieses Instrument.

Die neuen Voraussetzungen – zwölf Monate Betriebszugehörigkeit (vier Jahre für Akademiker:innen), 26 Wochen Wartefrist nach Elternkarenz, 20 Wochenstunden Weiterbildung – orientieren sich an kontinuierlichen Vollzeitkarrieren. Der Blick in die Arbeitsmarktstatistik zeigt jedoch: Frauen haben im Schnitt kürzere Betriebszugehörigkeiten, sind häufiger teilzeiterwerbstätig und haben mehr Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Betreuungspflichten und unbezahlter Sorgearbeit. Damit sind sie überproportional von Ausschlüssen betroffen.

„Österreich steht vor enormen finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen – und Weiterbildung ist der Schlüssel, um Beschäftigte fit für neue Anforderungen zu machen. Das darf kein Privileg für Männer mit Vollzeitkarriere oder Akademiker:innen bleiben“, betont Sophie Achleitner, Ökonomin am Momentum Institut.

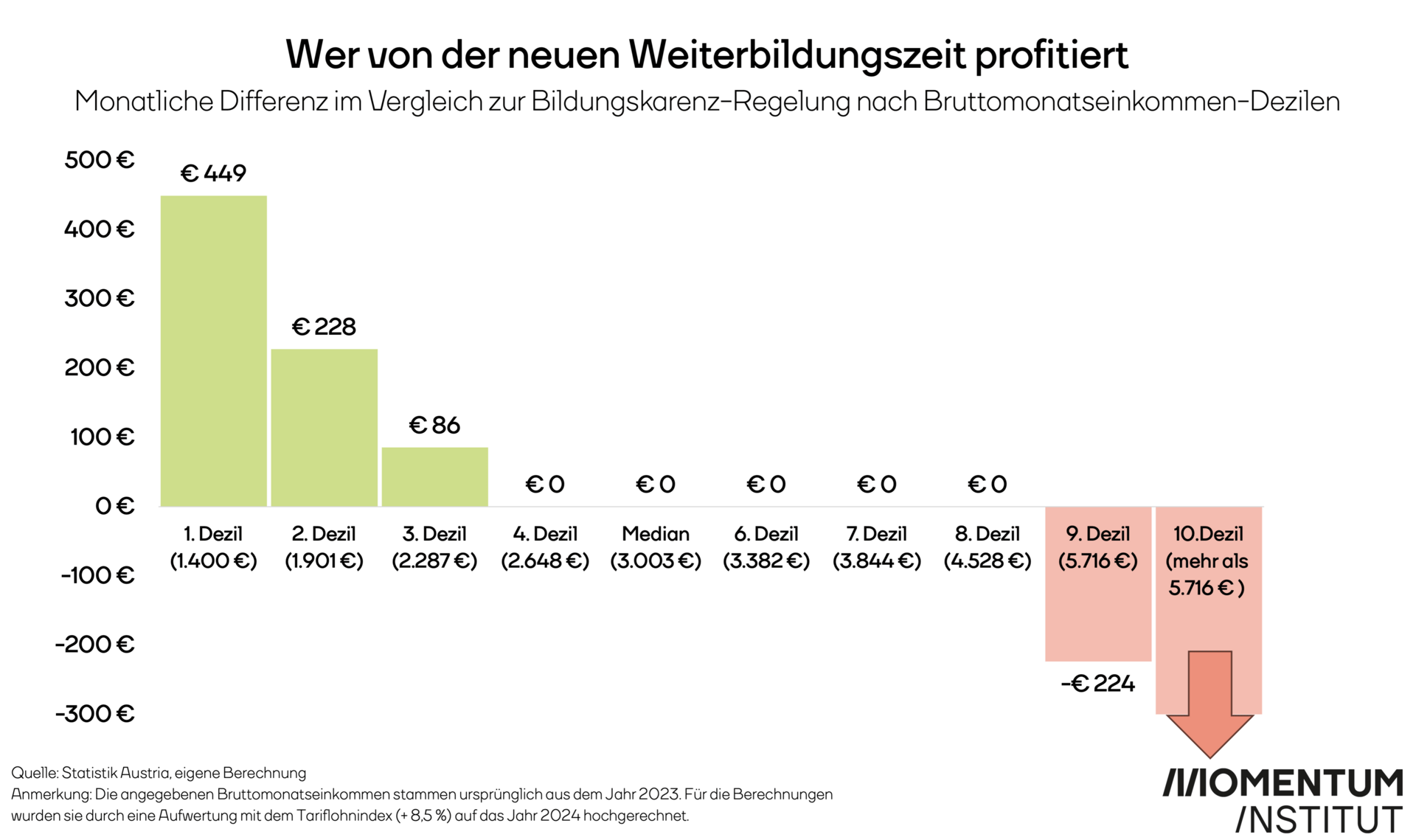

Der Mindesttagsatz des Weiterbildungsgeldes steigt von unter 15 Euro auf 40,40 Euro pro Tag – fast eine Verdreifachung im Vergleich zur alten Regelung. Pro Monat beträgt das Weiterbildungsgeld also mindestens 1.212 Euro. Das kommt besonders Menschen mit geringen Einkommen zugute: In den untersten Einkommenszehnteln steigt das monatliche Weiterbildungsgeld um bis zu 449 Euro. Trotzdem bleibt das Niveau deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle von aktuell 1.661 Euro.

Ein strukturelles Defizit bleibt auch der fehlende Rechtsanspruch, denn: Nach der Neuregelung müssen Arbeitgeber:innen der Weiterbildung zustimmen und ab einem Bruttogehalt von 3.225 Euro auch 15 Prozent der Kosten tragen. Der Blick in andere Länder zeigt, dass solche Mechanismen die Inanspruchnahme massiv senken: In Großbritannien etwa gingen Weiterbildungsstarts nach Einführung einer Arbeitgeberzuzahlung um 26 Prozent zurück. Auch in Deutschland führten hoher bürokratischer Aufwand und geringe Attraktivität solcher Maßnahmen für kleinere Betriebe zu Rückgängen bei der Inanspruchnahme.

Das Momentum Institut empfiehlt, das Weiterbildungsgeld mindestens auf die Höhe der Armutsgefährdungsschwelle anzuheben, die Zustimmungspflicht von Arbeitgeber:innen durch einen Rechtsanspruch zu ersetzen und die Zugangsvoraussetzungen an die Lebensrealitäten von Frauen und Eltern anzupassen. Dazu gehören insbesondere geringere Mindeststunden für Eltern und die Möglichkeit, Weiterbildung unmittelbar nach der Elternkarenz aufzunehmen. Zusätzlich braucht es eine verpflichtende Väterkarenz sowie ein flächendeckendes, kostenloses Kinderbetreuungsangebot.